Курганская областная больница по улице Томина была ещё одной из прочно обжитых мною бухт, где мне в течение семи лет, то и дело, приходилось бросать якорь. Правда, когда я впервые в жизни очутился в её стенах, то первое, что ухитрился сделать в тот же день — заблудиться, когда меня послали на какую-то процедуру, и с трудом найти дорогу обратно в отделение. Это были настоящие критские лабиринты! И как здесь больные-то ориентируются.

Однако всё оказалось намного проще. Уже через неделю я свободно ориентировался в любой точке любого корпуса, куда был открыт доступ больным. И сегодня сориентируюсь. Было время запомнить: в общей сложности я попадал в областную больницу восемь раз, причём в разные отделения. Прямо-таки курсировал туда-сюда. Это напоминало мне туристический маршрут «Золотое кольцо России», только там — Ярославль, Кострома, Иваново.., а у меня — гастроэнтерология, неврология, стоматология, лор-отделение. Да и находился я в этих отделениях никак не по туристическим путёвкам и не от хорошей жизни.

Первый раз я очутился в гастроэнтерологии. Я уже писал, что попасть туда было непросто. Мне помог Борис Георгиевич Момзиков, в своём направлении настоятельно рекомендуя областным врачам мою скорейшую госпитализацию. Я ещё застал живым Якова Давидовича Витебского, один раз он меня осматривал. А лечил меня В. В. Закамалдин, ныне тоже один из старейших специалистов-гастроэнтерологов в Кургане. После прохождения там курса лечения я как-то довольно скоро и незаметно забыл про свой гастрит, который меня уже достал за четыре года.

В стоматологическом отделении оказался не потому, что «кушал мальчик Баунти — выпали зубаунти», а потому, что туда, помимо стоматологических больных, в конце 80-х, почему-то помещали и хирургических с послеоперационными осложнениями. Меня туда доставили из районной хирургии с общим осложнением после удаления аппендицита. Отходили, слава Богу...

В конце 1989-го я схватил острый гайморит, и Борис Георгиевич направил меня из нашей инфекционной в лор-отделение облбольницы. Там мне сделали несколько пункций, промывок и, в конце концов, остановили гнойный процесс. Но общее состояние становилось всё хуже, и я дошёл до того, что уже почти не мог вставать. Температура ниже 39° не опускалась. И всё же утрами я кое-как поднимался с койки и, держась за стены, порой чуть не теряя сознание, брёл умываться и чистить зубы: мне казалась унизительной даже мысль о том, что меня, лежачего, будут обхаживать женщины-санитарки. Я и не подозревал, что стал в отделении, так сказать, «человеком сезона». Об «этом очень тяжёлом молодом парне» здесь знали все, и ко мне в коридоре всякий раз подходили совершенно незнакомые пациенты, как мужчины, так и женщины, и участливо спрашивали, как я чувствую себя, стало ли мне лучше... Как бы плохо мне ни было, меня не могло не трогать такое участие. Вроде мелочь, слова... но много ли человеку надо?

А четыре года спустя, в 1993 году, когда я, в который раз уже, попал в облневрологию, меня окликнула по пути в физкабинет незнакомая пожилая санитарка.

— Вы меня не узнаёте? — спросила она с улыбкой. — А я вас помню. Вы несколько лет назад в нашем лор-отделении лежали, тяжёлый-тяжёлый!.. Вас потом увезли куда-то, в другую больницу... Ой, слава Богу, что вы живы-здоровы!

Эта женщина до того была рада меня видеть, что я понял: она не думала, что я жив. Ведь из облбольницы меня увезли полутрупом. В Рябково, в инфекционную... Началась общая септицемия, или, попросту говоря, заражение крови.

До сих пор удивляюсь, как мои родители всё это вынесли. Особенно мать. Она, бросив всё, приехала в больницу, жила со мной в палате и ухаживала за мной, поскольку я уже не мог ходить. Уже второй раз ей такое «счастье» выпало, первый раз был в районной хирургии, когда у меня было послеоперационное осложнение. Отца, как назло, в это время отправили в срочную командировку в другую область. Одиннадцатилетнюю сестру, оставшуюся совершенно одну, определили жить к соседям. Как раз накануне мы начали переезжать в новый дом — и всё встало из-за меня на полпути! Отец, вернувшись домой, мотался между поселком и областным центром, в условиях тотального дефицита, где-то доставая для меня дорогие лекарства Обычный Гемодез, к концу 1989 года попал в разряд дефицита и его доставал для меня опять же Борис Георгиевич — огромное спасибо этому человеку. Отец покупал для меня на рынке по диким ценам продукты, которых на прилавках магазинов Потребкооперации свободно уже давно не лежало. Я, правда, тогда и пищу-то принимать почти не мог.

От сестрёнки родители, конечно, скрывали истинное положение вещей, и она, ни о чём не подозревая, думала, что не так всё страшно, что я выздоравливаю и скоро вернусь домой. Она присылала мне с отцом письма с пожеланиями выздоровления и с отпечатками лапок нашей любимой кошки Маши. Эти её детские послания я храню до сих пор.

Начмед Рябковской инфекционной больницы, в конце концов, увидев моё уже синюшное лицо, термометр, столбик которого зашкалил за 41°, и поняв, что дело швах, выгнал всех врачей и занялся мною сам. По его назначению, мне единовременно вкатили такой комплекс антибиотиков, что меня, моментально очнувшегося от беспамятства, с полчаса трясло и колбасило на кровати, как наркомана во время ломки. Пришлось меня держать, чтобы игла капельницы не выскочила из вены. Успокоил эту тряску только укол, временно повышающий температуру, упавшую в считанные минуты ниже 37°.

— Ага! — даже радостно говорила мне медсестра. — Вот как хорошо! Это, проще говоря, твои стафилококки столкнулись в организме с антибиотиками. И между ними сейчас сражение было. Так и должно быть. Теперь всё будет хорошо.

Вечером следующего дня я впервые смог по-настоящему крепко заснуть, а не забыться в лихорадке. После этого дело медленно пошло на поправку. Так что, этому начмеду я по-настоящему обязан жизнью. А я даже фамилии его не знаю. Не до того мне тогда было.

Когда меня выписали, незадолго до Нового года, я был похож на жертву Освенцима — кожа да кости. Но юность взяла своё: я быстро поправлялся, и на новогодних фотографиях по моему лицу уже нельзя было угадать, что мне довелось перенести за последние два месяца.

Однако основной «точкой базирования» в областной больнице для меня оставалось неврологическое отделение. Мои лечащие врачи Т. Н. Иванова и Л. Р. Захарова до сих пор меня помнят: пять госпитализаций что-нибудь да значат.

* * *

В 1988-90-м годах, одна из палат неврологического отделения облбольницы, была предназначена для пациентов с логоневротическими расстройствами, попросту — с нервным заиканием. Как на подбор, это были всё молодые ребята - шумный народ. Да я и сам тогда был из того же лукошка: в конце 80-х мне было 17-18 лет. И, если в 30-35-летнем возрасте мне на глазок всегда давали года на четыре поменьше, то до двадцатилетнего возраста я, напротив, выглядел старше своих лет. Однажды, когда я назвал свой возраст, пацаны, большей частью мои ровесники, вытаращили глаза.

— Семнадцать?— не поверил Женька, стебовый пятнадцатилетний парень по кличке «Рэмбо с фугасом». — Да ну! Ты гонишь!

— Тебе говорят... — пожал я плечами.

Женька искренне заржал над моей, как он думал, глупой и бессмысленной ложью.

— Тебе что, правда семнадцать? — видя моё по-прежнему невозмутимое лицо, спросил рассудительный, неторопливый Костя.

— А сколько ты давал?

— Я думал, двадцать один тебе... Ну, двадцать хотя бы...

— Так и я тоже, — отозвался Женька.

Я вынул из кармана паспорт и протянул Косте. Тот, убедившись, удивлённо взглянул на меня и покачал головой: «Да-а!..»

— Ни фига се!.. — «Рэмбо с фугасом» картинно оглядел меня с головы до ног, как диво. — Не-а, всё равно не верю!

— Твоя, что ли?.. — узрел он вставленную за прозрачное покрытие обложки фотографию Кристины.

— Допустим. — Я забрал у него паспорт.

Мы, дети перестройки, ещё относились к последним представителям читающего поколения. Поэтому Жюля Верна Женька знал и немедленно прилепил мне погоняло — Семнадцатилетний Капитан. Я Женьку немного недолюбливал (не за это прозвище, конечно, а просто видел его характер), и был уверен, что с годами из этого «Рэмбо» вырастет отменный прощелыга.

Я всегда выделялся среди сверстников своим ростом, но в той компании пальма первенства была за парнем, которого, раз увидев, и через десяток лет было не забыть. Я, так до сих пор помню его как вчера. Игорь из городка Петухово. Настоящий феномен. Говоря медицинским языком, ярко выраженный эктоморф. Ростом он был больше двух метров, так что и на самого Петра I ему не пришлось бы смотреть снизу вверх. Всё бы ничего, но Игорь был сутул как гнутый гвоздь да вдобавок по-юношески тощ как щепка и лицо тоже узкое, длинное. Все эти — четыре в одном — качества придавали ему довольно комичный вид, что, впрочем, не производило в нем никаких комплексов — сам первый готов был посмеяться над шуткой в свой адрес. А тот же Женька на шутки не скупился.

Интересно, как этот Игорь выглядит сейчас, уже на пятом десятке лет, нарастив возрастную массу? Там, наверное, такой Магомед Абдусаламов, двинет — не встанешь!

...В отделении был логопедический кабинет, который посещали пацаны, страдавшие заиканием. В выходные, когда кабинет пустовал, мы втихаря прокрадывались туда всей ротой. Предметом наших вожделений был предназначенный для занятий катушечный магнитофон «Комета». Тогда не было мобильных телефонов, в которые можно было забить музыку и, нацепив наушники, слушать сколько хочется. Посему нам, как поётся в песне, была без музыки тоска. Я, тайком улизнув из отделения, сбегал в студию звукозаписи и записал на бобину новейший тогда шестой альбом C. C. Catch. Мы запирались в кабинете изнутри — нас там нет — включали вполголоса магнитофон и ловили кайф:

…Let’s have a big time — you and I,

Just wanna have a good time — when we fly!..

Кто-то из пацанов в упоении драйва даже пытался воспроизводить руками боппинг-пассажи «верхнего» брейка.

* * *

— ...А вот ещё анекдот, слушай! — Игорь Воденников в предвкушении эффекта уже посмеивался.

Этот анекдот по счёту был тридцатый как минимум. У меня, честно говоря, уже глаза слипались, но и обижать мужика не хотелось — с такой душой он их рассказывал. Откуда он их брал только! — эти анекдоты из него как горох из дырявого мешка сыпались.

В девяностом году Игорёха был лучшим моим дружком в отделении. Почему он потянулся именно ко мне, будучи старше на семь лет, не знаю. Но мы сдружились. И, хотя мы с ним были из разных областных поселков, друг друга мы неизменно называли не по именам, а «зёмами» — земляками.

Я, помню, всё его топлёным молочком угощал, за которым почти ежедневно бегал через дорогу в магазин. Кефирная бутылка топлёного молока стоила тогда двадцать три копейки. Я обожал эту вкуснятину и всегда делился с Игорем.

— Ну, зёма, опять ты на меня тратишься, — конфузился Игорь.

— Да брось ты, — отмахивался я. И, пододвигая ему стакан, голосом кота Матроскина добавлял: — А я говорю: пей!

— Надо мне как-то на видеосеанс тебя сводить, компенсировать затраты, — говорил Игорь, с удовольствием осушая стакан с молоком.

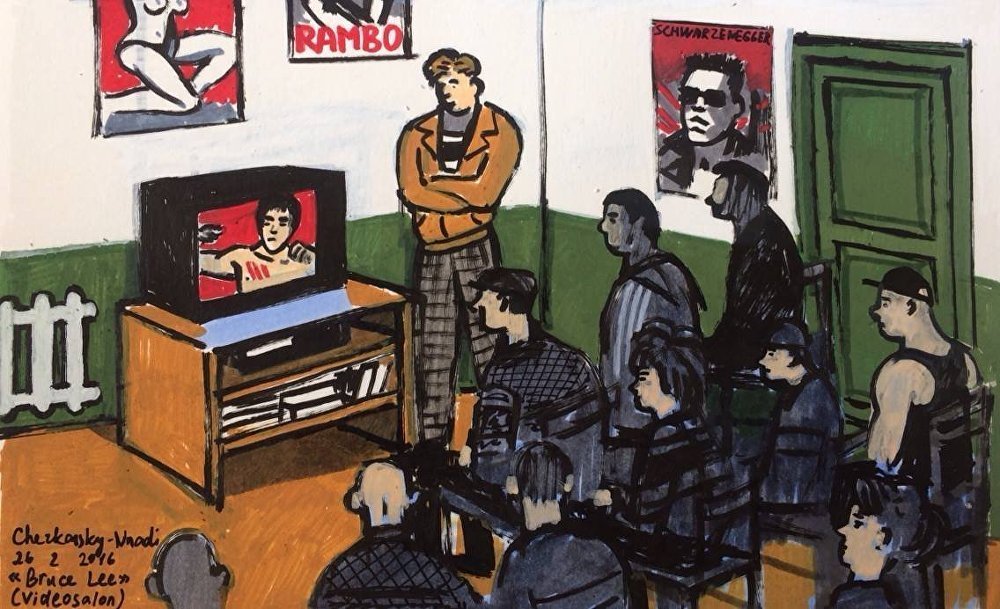

В конце 80-х — начале 90-х нашу страну захлестнула видеореволюция, гегемонами которой были Шварценеггер, Сталлоне, Сигал и Брюс Ли. Мы с Игорем и с другими ребятами вечерами хаживали на видеосеансы, которые гоняли в конференц-зале для больных какие-то кооператоры. Кто их уже не застал и не знает, кто это такие, запомните: все наши российские бизнесмены изначально произошли от горбачёвского кооперативного движения. Посмотреть фильм тогда стоило один рубль. Но ушлые мистеры видеопроката действовали наверняка: скучающие больные шли на сеансы, и зрители были всегда. За вечер смурной мужик в рокерской кожанке и с причёской «взрыв на макаронной фабрике» снимал со зрителей около ста двадцати рублей. Столько я получал в месяц работая шофёром на Ветеринарной станции.

Смешно вспоминать, как жадно мы тогда поглощали эти «видеки». «Терминатора» смотрели с квадратными глазами. Над «Томом и Джерри» ржали до слез, а сейчас кажется — как этот мелководный американский юмор вообще мог быть смешным? А американские комедии мне уже тогда были неинтересны, и я пожимал плечами: что в них находят? Весь юмор там зиждется на трёх словечках, как на трёх черепахах: “shit”, “fuck” и “ass”. Я бы рубля пожалел.

Лучше уж с Игорем поговорить. Он был интересным собеседником. Как-то раз поздно вечером мы с ним пошли в курилку и... пробалагурили там до пяти утра по сценарию: спать надо идти — ага, давай, только ещё покурим напоследок — бла-бла-бла! — пошли спать, поздно уже — но, сейчас покурим ещё разок — бла-бла-бла. В полночь нас понесло на тему взаимоотношений полов, в два часа переключились на глобальные проблемы, а в четыре утра оба улетели в космос, развивая на лету космогонические гипотезы.

— Интересно... — мечтал я, ловя руками в пространстве светящиеся космические пылинки. — Вот, скажем, другая галактика… Допустим, эта. — Я показал на еле видное вдали пятнышко Большого Магелланова Облака. — Там ведь совершенно другие физические законы. Ведь могут же быть в какой-то из её систем два Солнца! А что? Запросто! Представляешь, как на планетах этой системы могут сменяться времена суток! Как наслаиваться друг на друга... И, если плоскость орбиты планеты по отношению к каждому солнцу разная, то и времена года сдвоенные. Прикинь, в данный момент по одному солнцу на планете — лето, по другому в это же время — зима!

— Не говори! — загорелся в ответ Игорь. — А вот если... Чёрт! — Он резко вильнул в сторону, уклоняясь от пролетавшего мимо мелкого астероида, затем с досадой пихнул его от себя ногой, чуть не потеряв при этом больничный тапочек. — А вот если солнце там совершенно другого состава, или другого возраста, оно и светит совсем не так! Там совсем другие цвета, которых здесь, у нас, может быть, и в природе нет! И наш глаз, может, вообще воспринимать их не умеет! Как бы, интересно, мы нашим зрением всё увидели бы там?

Не знаю, в каком цветовом спектре выглядели в тот момент со стороны мы сами, окутанные сизой Табачной Туманностью: улетая, мы захватили с собой пачку «Ватры», и сейчас она была уже почти пуста. Пора было возвращаться down to Earth, иначе на обратный путь могло не хватить КЦ. И тогда — ку, товарищи пацаки!..

— Уф!.. — выдохнул я, с сожалением вновь опускаясь на привычную земную твердь. Вокруг опять были тёмно-зелёные стены лестничной клетки, в закопчённое окно уже пробивался серый утренний рассвет, только сгущавший стоявшую здесь стеной табачную завесу.

— Ни фига мы с тобой дали сегодня!.. — очнулся и Игорь. — Пять часов уже!

— Пойдём-ка, зёма, спать...

— Но, я тоже уже спать хочу. Нет, погоди, давай покурим ещё разок!

Сегодня это прозвучало уже седьмой или восьмой раз за ночь. Мы посмотрели друг на друга и расхохотались.

Эх, астронавты выискались, Коперники несчастные! «Солнце другого состава...» Учиться нам надо было обоим, вот и весь сказ!

Тем не менее, сегодня я, ковырявший астрономию и космогонию уже по трудам Воронцова-Вельяминова, этот «межгалактический полёт», эти наши с Игорем наивные рассуждения неизменно вспоминаю с удовольствием. Классно слетали!..

* * *

А вот политические вопросы, как никогда волновавшие сознание советских граждан на излёте уже испускавшей дух перестройки, рассматривались исключительно на твёрдой земной субстанции. На ниве политики я часто общался с ещё одним Игорем. Был он на два года моложе меня. Нормальный парень, как и любой из нас, но всё же проглядывала в нём некая, не по возрасту, серьёзность. Несколько, правда, самопреувеличенная. Игорь любил рассуждать о политике, и в свои семнадцать лет уже называл себя — ого! — ни много ни мало как идейным анархистом.

— Ты Бакунина не читал? — спросил он меня в первый наш разговор.

С таким же успехом Игорь мог спросить меня, читал ли я «Кама-Сутру». Но если от последнего я, возможно, не отказался бы, то к первому никогда и не стремился. Я в девятнадцать лет вообще ещё не знал никаких политических альтернатив вызубренной мною в школе априорной истине: учение Маркса всесильно, потому что оно верно!

— Это же умнейшая голова! — продолжал Игорь. — Чернышевский там, Герцен — это так, болтуны... А вот я почитал Бакунина и понял, что он почти во всём прав. В частности, государство — это в любом случае насилие. Как бы его ни построить.

— Научный коммунизм... — начал было я, но Игорь лишь отмахнулся.

— Да коммунизм — это утопия! Пойми, утопия! Ну, хотели коммунизм построить. И что вышло? Бакунин пишет: кто бы ни делал революцию в стране, они, очутившись у власти, скоро уподобляются тем, кого сами недавно свергли. В итоге то же самое получается. И эти так же давят, как давили те, а раз такое государство ничем не лучше, то оно рано или поздно обречено. Ты видишь, что у нас в стране сейчас происходит. У нас, по сути, революционная ситуация!..

Полемизировать с Игорем мне с моим тогдашним политическим инфантилизмом было не по плечу. Тем более удивительно, что собеседником он избрал меня, а не любого из нашей компании.

Конечно, вряд ли на самом деле Игорь, как он говорил, действительно читал Бакунина. Тем паче «болтунов» Чернышевского и Герцена. Хотя Бакунин писал достаточно доступным и даже интересным языком, вполне могущим увлечь семнадцатилетний ум, сомневаюсь, что единственный изданный в СССР том его философских работ, распределённый лишь по научным библиотекам, мог попасть Игорю в руки. Скорее всего, Игорь читал не Бакунина, а о Бакунине, и, с юношеским максимализмом именуя себя анархистом, целостной концепции анархизма он себе, конечно, не уяснил.

Зато очень скоро нам суждено было уяснить со всей полнотой, что такое концепция волчьего анархо-капитализма. И уяснить не по теоретическим выкладкам Смита и Макконелла, а сразу на практике, претворённой в жизнь скверной калькой с «чикагских мальчиков» — «шоковым терапевтом» Гайдаром.

А ведь товарищи коммунисты предупреждали: «Волки, волки!..» И, не в пример герою известной сказки, при этом вовсе не шутили. Но, как повествует фабула не менее известной басни, приспичило лягушкам нового царя… «Бориску на царство, Бориску на царство!..» Уж не взыщите теперь, господа, некогда называвшие друг друга товарищами. Что наквакали, то и получили…

Но довольно больше об этом.

* * *

...Той ночью я спал крепко и ничего не слышал. Да и большинство больных тоже не слышали никакого шума. Поэтому, когда в курилке утром я увидел растерянные и подавленные лица мужиков и услышал в разговоре слово «умер», я ничего не понял.

— Вы это о чём? Кто умер?

— Петрович из девятой палаты. Знал его? Ну, такой сухонький мужичок, в зелёной рубашке в клетку. Вот здесь всё время сидел.

— Да вы что? Когда умер?

— Ночью сегодня. Шёл из курилки и упал посреди коридора.

— Как так?!

— Ну, так. Инфаркт, говорят. Сразу... Ничего сделать не успели. Пока дежурного врача вызвали, а он уже — всё...

Я молча перевёл взгляд на пустующую ступеньку на лестнице, где ещё вчера вечером сидел человек, о котором мы сейчас говорили. Петрович был ничем не примечательным, небольшого роста стариком лет шестидесяти пяти. В курилке большей частью сидел молча, слушая то, о чём говорили окружающие, потягивал «Приму» и лишь изредка вставлял несколько слов. И вчера — сидел и молча курил, только тихонько посмеиваясь, когда мужики рассказывали что-то смешное. Ничто, как говорится, не предвещало...

Как в рассказе Шукшина «Жил человек». Вчера видел его, а сегодня...

За годы мытарств по больницам я не раз сталкивался с чужой смертью, да и сам дважды, едва не того... Нет, к этому нельзя привыкнуть. И самое страшное, когда на больничных койках умирают дети! В 1986 году я лежал в одной палате с девятилетним мальчишкой. Через месяц он умер во время операции на лёгком.

В больнице Красного Креста, в соседней палате, через стенку от нас, мальчишек, умирала от острой лейкемии двенадцатилетняя девочка.

Это было особенно страшно, тем более для нас, четырнадцатилетних пацанов, всё слышавших, а отчасти и видевших. Сначала эта девочка по имени Неля ещё ходила в зал смотреть телевизор, повязав лишённую волос голову косынкой. Потом слегла. Она была обречена, и все вокруг это знали. Знала это и мать девочки, неотлучно находившаяся при дочери. Боли бедняжка, судя по всему, испытывала страшные: через стену нам много раз приходилось слышать её хриплые мучительные крики. Медсёстры говорили, что она даже частично оглохла от собственных криков. Кроме обезболивающих средств, ей делали переливание крови. Все остальные лечебные мероприятия уже потеряли смысл. Умирающий организм уже отказывался принимать и донорскую кровь, и после переливаний у девочки открывалась кровавая рвота. Я как-то раз, проходя мимо, случайно увидел это ужасное зрелище через полуоткрытую дверь. И в один из дней, находясь в одиночестве в своей палате и услышав через стену женские рыдания, понял, что всё кончено.

Тело умершей Нели вынесли из отделения незаметно для остальных детей-пациентов, поздно вечером. А нас, мальчишек, переселили в её опустевшую палату. Мне досталась её кровать. Жутковато было, помню, при этом, но я пересилил себя.

В другой палате лежала девочка лет десяти с тяжёлой формой сахарного диабета. Истощённая почти так же, как и умиравшая Неля, и с тёмными кругами под глазами. С кровати она вставала очень редко. Каждый день — инъекции инсулина, капельницы... Это была её жизнь. Жива ли она?

И жив ли парень по имени Вовка, страдавший, напротив, несахарным диабетом? Однажды вечером он впал в кому, вывести из которой его удалось, правда, быстро. Но у парня после этого наступило помрачнение рассудка и потеря координации движений. Мы, пацаны, постоянно присматривали за ним и всюду сопровождали, поддерживая под руки: он, спотыкаясь и падая, бродил с дикими глазами по отделению и молол всякую чепуху. Только недели через полторы он постепенно пришёл в память и восстановился.

Да, нет ничего страшнее, когда неизлечимо болеют и умирают дети. Старики хоть пожили на свете. Хотя лучше бы и им не умирать раньше времени. Вот только жизнь никого из нас не спрашивает об этом.

А иные неизлечимые болезни бывают и смерти похуже... Бич нашего Зауралья — иксодовые клещи, и большинство районов области считаются неблагополучными по клещевому энцефалиту. Я насмотрелся в облневрологии на людей, больных энцефалитом... Такой участи лютому врагу не пожелаешь. Это — калеки на всю жизнь. Парализованная десятилетняя девочка, которая с трудом могла передвигаться, лишь поддерживаемая под мышки матерью. Измождённый, скрюченный парень лет двадцати, которого по пять-семь раз в день сворачивало в дугу приступами необоримой рвоты...

Моим соседом по кровати был больной энцефалитом шестнадцатилетний парень Тимур. За ним ухаживала мать: Тимур многого не мог делать сам, его двигательная моторика была нарушена. Ходил он с трудом, тяжело опираясь на трость. Иногда его ломали приступы судорог, в такие моменты парня нужно было крепко держать, прижимая к кровати, и вскоре его отпускало...

Но он не жаловался. Улыбался, пытался шутить. А в глазах проступала всё та же печаль неизбывная, которую мне столько раз приходилось видеть у людей, знавших, что больны они неизлечимо.

Алексей, лет тридцати, полностью разбитый параличом, с сильно нарушенной речью — темп её был замедлен раза в четыре. Но... надо было слышать, как он, несмотря на это, умел рассказывать, и как его интересно было слушать! А анекдоты откалывал так, что вся палата хохотала. Вот так бывает.

За парализованным Алексеем ухаживала жена. Обслуживала его полностью, кормила с ложечки: он ведь и руками с трудом мог шевелить. Такие жёны нам Богом посылаются: далеко не каждая сможет и захочет волочь на себе всю жизнь этот крест.

Люди раскрываются в истинной своей сущности, когда их постигает беда. Кто-то ломается, кто-то озлобляется, что по сути и есть одна из форм слома, а кто-то же, не растеряв доброты, любви и нежности, становится твёрже твёрдого и выдерживает удары судьбы. Даже если физически безнадёжно искалечен. Никто, кроме него самого, не знает, чего это ему стоит...

* * *

В российской медицине, как и во всех сферах жизни, в ходе безбашенных девяностых начались кардинальные «реформы». Дефицит лекарств, порой не только жизненно необходимых, а даже элементарных. Сокращение бесплатного коечного фонда, многомесячные очереди на госпитализацию. Реальное положение вещей словно глумилось то ли над законом, дающим гражданам право на бесплатное лечение, то ли над самими гражданами, которым это декларативное право было дано. Зато в стационарах, главным образом за счёт сокращённых бесплатных койкомест, появились платные палаты, где предоставлялись все услуги. Впрочем, такие палаты существовали и раньше, но в 90-х количество их заметно увеличилось. Составлялись и утверждались прейскуранты на оказание платных медицинских услуг, в них чёрным по белому прописывался перечень всех тех процедур, которые «за так» пациенту делать не будут. Коммерциализация медицины проводилась открыто и беззастенчиво, а чего стесняться - свободная рыночная экономика: не хочешь — не бери. Тогда с «советской непривычки» это ещё многих шокировало. Теперь уже свыклись... Сегодня человек, отдающий за жизненно необходимую операцию сотни тысяч и даже миллионы, уже не «выступает». Куда денешься? Жить-то хочется каждому... Только вот не каждому удаётся дожить до операционного стола. Скопить не успевают.

К 1993 году неврологическое отделение областной больницы тоже сжали как могли, убрав две палаты и ликвидировав тем самым 13 койкомест. Теперь это оптимизацией зовётся. Неудивительно, что после такой «оптимизации» коридор отделения почти постоянно был заставлен кушетками, раскладушками, на которых ютились больные. И мне коридорной раскладушки «отведать» приходилось. Да что такие, как я — даже тяжёлые больные нередко содержались вне палат: для них просто не было мест. Помню, как в коридор поместили одного мужика после тяжелейшего инсульта. Он был фактически полутрупом. Ухаживала за ним жена. Лечили беднягу, как могли, хотя места для него так и не нашлось. Через некоторое время выписали домой «с улучшением». Но этого «улучшения» человеку хватило ровно на одну неделю жизни. Затем ему снова искали место… на кладбище.

В девяносто третьем я был госпитализирован в родную неврологию в пятый раз. Сразу с порога мне приготовили сюрприз, определив в палату, в которой... не было свободных коек. Во как! Нормально! И что теперь? Медсестра в ответ только развела руками: сегодня даже кушеток нет, завтра должно освободиться. Нет, ну это вообще шедевр! А сегодня на полу ночевать, да? Ах, стулья попробуете поискать? Только попробуете? Нет, видно, гуманизм советской медицины загнулся вконец, и заботиться о себе, по ходу, придётся самому. Нашёл в коридоре узенькую лавочку, которую можно было приспособить для чего угодно, только не для того, чтобы на ней лежать. Туловище — на лавочке, голова — на приставленном стуле, ноги — в воздухе. Причём лежать можно было, подобно библейскому пророку Иезекиилю, только на боку. Ну и ночка была! Так-то вы старых знакомых встречаете, чтоб вас этой лавочкой поперёк хребта треснуть!

Кушетку мне нашли только на следующий день.

Зато компания в палате с лихвой компенсировала мне все превратности жизни. Хорошие попались мужики.

Один был худощавый, чернявый мужик лет под шестьдесят, с аккуратно подстриженными усиками. Дядя Федя его звали.

Парень, лет под тридцать, Сашка Городецкий. Мент. Высокий, почти с меня. Шапка кудрявых волос. А усики еле-еле пробиваются, как у мальчишки-подростка. Он почти не мог ходить: вследствие кровоизлияния в мозжечке нарушился вестибулярный аппарат. Страдальцем он, однако, отнюдь не выглядел. Нрав у него был разбитной и весёлый. Всё хохмил лежал да анекдоты шпарил. А матершинник был — панк-рокер Юра Хой рядом не стоял! От Сашкиного красноречия, похоже, даже стены готовы были захохотать. А жизнерадостность никогда не сходила с его физиономии, расписанная всеми красками цветистого русского мата.

Дядя Юра, как мы его с Сашкой по своей молодости звали. Степенный, грузный, неторопливый, явно деревенской закваски.

Ещё один мужик, Лёша, поначалу лёг в нашу палату, потом его перевели в другую. Но ему это явно не понравилось, и он так и прикипел к нашей пятой палате, проводя здесь больше времени, чем в своей. Лёша привёз с собой в больницу — о, русская душа! — красивый золочёный самовар. И, поскольку поесть и попить чаю Лёша неизменно приходил к нам, то он каждый раз тащил с собой и самовар. Мы, естественно, не возражали. Мужиком Лёха был разговорчивым, компанейским. Любимое выражение его было «еттить-колотить!»

В отделении оказался и мой старый знакомый по «фазенде» — Саша Зубов. Ну и обрадовался же я ему!

Сашка Городецкий, судя по всему, был большим юбочником. Как только он стал понемногу подниматься на ноги и ходить, его сразу понесло на сестринский пост. В то время в отделении работали две новенькие молоденькие медсестры — Лена и Наташа. К Лене Сашка не клеился: она только на днях замуж вышла. Зато к Наташке прицепился, как плеть повилики, захочешь — не отцепишь.

Наташа, светленькая, стройная симпатичная девушка девятнадцати лет, была настоящей звёздочкой в отделении. Весёлая, общительная, она словно озаряла собою всё вокруг. В сказках о подобных ей героинях говорят: «Где пройдёт — там птицы поют и цветы распускаются». Да, это правда, она была такая! Вся сильная половина в отделении — независимо от возрастов — была без памяти от этой девчонки. Её все любили.

Сашка же даром времени не терял. Он постоянно торчал на посту в Наташино дежурство и балаболил с ней, не закрывая рта. Откуда только темы находил? Светский лев и покоритель женщин...

И Наташа, мне кажется, тоже не обходила его вниманием. Бывало, остановит меня где-нибудь, без свидетелей (почему именно меня-то?), и положит мне в ладонь то яблоко, то упаковку жевательной резинки «Стиморол»:

— Евгений, можно вас?.. Вот... Вы это передайте Городецкому, пожалуйста.

Первый раз я, пожав плечами, принял яблоко (ладно, передам, жалко, что ли?). На третий раз уже хмурился: нашла посредника! Сама иди к нему да отдай! Не знаю, какое выражение лица у меня было в четвёртый раз, но после этого Наташа с подобными просьбами подходить ко мне перестала. Да и Сашку вскоре выписали.

Кроме Сашки Городецкого, в отделении был ещё один хохмач, мало ему уступавший. Звали его тоже Сашка. Было ему лет сорок. Бабник, пошляк и матершинник, он вечно был весел, в курилке рассказывал всякую смешную фигню и хвастался своими сексуальными подвигами.

Как-то раз в курилке ему стукнуло в голову придумывать клички каждому из нас, исходя из своеобразия компонентов ландшафта того района, в котором тот жил. Дядю Федю из Куртамыша Песочницей назвал, какого-то мужика из Целинного — Чабрецом.

Долго думал, как прозвать меня.

— Что же у вас там, в Лебяжке? — размышлял он. — Песков нет, болота только. А! Солонцов ведь у вас до хрена возле озёр! Всё, Солонец ты будешь!

С тех пор он только так и звал меня — Солонец. Нет, и по имени звал тоже. Он ведь не издевался. Просто шутил.

— Какую бы ему кличку придумать? — сосредоточенно морщил лоб дядя Федя, сидя в курилке. — Он уже заколебал. Чо у них там есть, в Далматово?

— Не знаю, — отвечал я. — Я там никогда не был.

— Лесов там, вообще-то, хватает, — подал голос дядя Саша Рогин.

— В лесу грибов много, — сказал я. — Гриб какой-нибудь? Какой?

— Хрен его знает.

— Да какие там грибы? — хохотнул кто-то из мужиков. — Мухоморы, бляха, одни...

— Вот он и будет Мухомор! — радостно засмеялся дядя Федя.

Кличка пристала крепко.

— Не свистите, — говорил нам Сашка. — Мухоморов у нас в Далматово нету ни хрена!

— А нам по фигу! — посмеивался дядя Федя. — Мухомор ты и есть Мухомор.

Теперь хоть мне было чем его крыть, когда он называл меня Солонцом. Всякий раз безуспешно пытаясь обогнать меня на пути в столовую, Мухомор поддевал меня:

— Ну, Солонца, как всегда, хрен догонишь!

— Куда тебе, Мухомору, догнать? — на ходу парировал я. — Шляпку потеряешь!

Были, однако, в отделении и неприятные типы. Один из них, завсегдатай вроде меня, мужик лет шестидесяти, лежал на диване в конце коридора. Ни в одну палату его не определяли: мужики попросту не хотели его принимать. Склочник был и жалобщик, из категории «вечно недовольных». Мужики говорили, что он бомж, и не столько потому, что беден, сколько потому, что лодырь и алкаш. Был кто-то в отделении, хорошо его знавший. Если он заговаривал со мной, от него невозможно было отвязаться. Я уж старался не заходить в курилку, когда он там сидел. А в курилке он все окурки подобрал.

— Вовка из нашей палаты увидел, что тот бычки собирает, и отдал ему пачку «Примы», — говорил мне Саша Зубов. — Так он её под подушку себе спрятал, а бычки, как собирал, так и собирает.

Под вечер мы все палатой садились вокруг стоявшего посреди комнаты столика и резались в карты. Всегда с нами сидел Лёшка, иногда приходил Мухомор. Играли, как водится, в дурака. Дядя Саша Рогин выбрасывал карту сосредоточенно, предварительно как следует подумав. Дядя Юра долго кряхтел, вертел карты в руках и, наконец, всё с тем же кряхтеньем кидал карту на стол, посмеиваясь всякий раз после удачно сделанного хода. Лёшка даже проигрывать умел весело, так и вертелось у него на языке «еттить-колотить», подкидывал он не задумываясь и редко проигрывал. Я, выбрасывая карту, всякий раз так пристукивал казанками пальцев по столу, что мужики только охали.

Дядя Федя играл молча, думал, проводя пальцем по тщательно подстриженным усам. В минуту весёлого настроения покряхтывал, говоря:

— Я ж специалист в этом деле, ё моё! Ас! Я вас щас всех наколю!

— Ой, наколешь ты, старый хрен!.. — кричал Сашка Городецкий. Оба всё время подначивали друг друга, не стесняясь в лексике, но без обид, по-приятельски.

В конце концов дядя Федя оставался в дураках.

— Ой, а говорил: я ас! — вопил Сашка. — Корыто ты старое! На, сдавай карты, специалист!..

Но, стоило самому Сашке пару-тройку раз подряд остаться в дураках, как он бросал карты и говорил:

— Нет, братцы, ну вас на хрен, с вами неинтересно играть. Пойду я к Наташке под бок!

И уходил. Последнюю фразу, надо сказать, никто из нас всерьёз не воспринимал, несмотря на то, что однажды Сашка вернулся в палату аж в два часа ночи. Но мужики единогласно не верили, что такая девчонка, как Наташа, может пустить кого бы то ни было «под бок».

Перед сном мы доставали всю наличную снедь, разворачивали на столе «дастархан», кипятили Лёшкин самовар, крепко закусывали, пили чай.

Если ночью дежурили Яковлевна с Леной или Алексеевна с Наташей, то в коридоре отделения допоздна бывали тихие тусовки. Сидели на посту кружком. Женщины балагурили с Алексеевной, мужики, по обыкновению, подкатывались к Наташке. А то вытаскивали принесённую кем-то книжку, изданную на волне свободы слова от совести — русские и украинские народные сказки с матерками. Читали вполголоса о глупом неопытном парубке, которого подружка-хохлушка учила практике супружеской жизни, и об истории знакомства Кота и Лисы с закономерным в такой книжке пикантным финалом. И долго в коридоре ещё слышались женское прысканье и приглушённое гоготанье мужиков. Потом — голос медсестры Надежды Алексеевны: «Тихо вы!.. Ещё дежурный врач придёт, только его здесь не хватало…» И — Юрка из седьмой: «Ну и ладно, пусть приходит, ему тоже дадим почитать!»

Однажды у нас в палате появился ещё один человек. Это был старик лет семидесяти с чем-то, невысокий ростом, молчаливый, черноволосый, чуть лысоватый, с морщинистым, похожим на печёное яблоко лицом. Ходил он медленно, опираясь на палку — болела нога. Звали его дядя Миша. Дядя Миша Савиных.

Появление его было незаметным и поначалу воспринялось как необходимость, от которой не уйдёшь. Своим спокойным и молчаливым нравом дед представлял резкий контраст с нашей весёлой компанией. За это Сашка Городецкий круто его невзлюбил.

— Дед какой-то не компанейский попался, — сказал он. Особенно сильно было Сашкино раздражение в первый вечер, когда дядя Миша рано выключил в палате свет и лёг спать, не дав Сашке вдоволь потрепать языком.

Вскоре Сашку выписали. Мне довелось встретить его ещё раз, в девяносто четвёртом. В програничном с Казахстаном городе Петухово, на таможенном досмотре, я увидел его в группе гаишников. Сашка приветствовал меня радостным воплем и облапил по-медвежьи. Долго мы с ним наговориться не могли. Машину нашу и не осматривали даже, он махнул сослуживцам рукой: пропустите, мол, свои...

А несколько лет спустя я был шокирован известием о его смерти. Не помню, кто именно мне это сказал, кто-то из милиции, кажется. Подробностей этот человек не знал, но сказал, что убили его. И имя, и фамилию назвал.

Вот так вот бывает. Что ж, ничего удивительного: работа у них известно какая. Но жаль парня. Сильно жаль!

* * *

Мы с дядей Мишей Савиных вскоре очень подружились. Мужиком он оказался хорошим. Его привязанность ко мне была, очевидно, не случайной. Три месяца назад, в этой же больнице, только в другом отделении, умерла его дочь. Видно, стремясь хоть как-то заглушить в душе боль этой утраты, заполнить чем-то зияющую пустоту, дядя Миша и потянулся ко мне, молодому двадцатидвухлетнему парню.

Мы частенько разговаривали с ним. Обо всём. Бывают люди, которые утомляют своим общением, через десять минут от них в голове звенеть начинает. А вот дядя Миша был, можно сказать, идеальным собеседником. Во-первых, он умел слушать, а это качество довольно редкое. Слушал собеседника внимательно, не перебивая. Сам же был немногословен, зная цену сказанному, поэтому каждое слово его имело вес. И говорил спокойно так, негромко, — психологически адаптированно.

Не любил дядя Миша напрасных матерков. У него самого, выражение во всех случаях было одно — «етит твою в гóре мать!» И, когда дядя Миша слышал, что кто-то из нас (а вскоре палата, обновив состав, наполнилась молодёжью) ронял матерок, то строго обрывал: «Опять мáтисся!..» И звучало это так, что не вызывало ни раздражения, ни желания противодействия. Было чувство справедливости упрёка, сказанного умным добрым человеком, а не скандальным старикашкой. Возникало ощущение, что дядя Миша — дед наш, а мы все — непокорные внуки, которых время от времени нужно наставлять. И дядя Миша наставлял нас иногда, но не злоупотребляя сентенциями и не нудно-назидательно, как некоторые старики. Он умел дать хороший, практически применимый совет.

Дяди Мишина «старуха», как он её называл, частенько его навещала. Почти каждый раз она приносила ему ещё горячий, огромный домашний пирог, начинённый картошкой, вкуснейшими маринованными грибами-маслятами, сладкими колечками лука и специями. Но поскольку приходила «старуха» к дяде Мише всегда к вечеру, мы к этому времени успевали уже поесть на ночь, и дяди Мишин пирог оказывался запоздавшим. Есть уже не хотел никто, хотя пирог был так аппетитен, что сам просился в рот. Однако пихать его было уже некуда.

Дядя Миша, похоже, обижался, когда мы, ссылаясь на сытость, отказывались от пирога, сердился:

— Етит твою в горе мать, зачем я его принёс тогда? Ведь он к утру уже холодный будет, невкусный!

Ну, как можно было обидеть старика? Ведь он же специально для нас своей жене эти пироги заказывал. И мы это понимали. Поэтому, погуляв, покурив и утряся содержимое желудков, мы снова садились за стол и пили чай с пирогом, который всякий раз был просто сказочным! Здорово умела дяди Мишина бабушка стряпать.

* * *

В последнюю неделю моего пребывания в отделении я как-то подружился с медсестричкой Натальей. Помню, я постоянно дарил ей только что появившиеся на российском рынке жевательные резинки — то «Дирол», то «Стиморол». Так просто дарил, без всяких намёков. Она же, раньше называвшая меня официально — по фамилии, теперь стала звать по имени. Однако обращались мы друг к другу неизменно на «вы».

Наташа была весёлой, задорной девятнадцатилетней девчонкой, красивой, со светлыми, коротко остриженными волосами. Стройная, легконогая, по больничному коридору она, казалось, не ходила, а летала, словно ветерок. Шаги её можно было узнать издалека.

Когда она должна была прийти на дежурство, я ловил себя на том, что жду её прихода и, услышав в коридоре знакомое цоканье каблучков, улыбался про себя: пришла! А когда она заходила к нам в палату, мужики, как по команде, оживлялись, приосанивались, что было очень забавно наблюдать. А я лежал и улыбался, даже не стараясь особенно эту улыбку скрыть.

На посту я частенько присаживался к её столу, но, не в пример Сашке Городецкому, не грузил девчонку пустым чёсом. Предпочитал помалкивать, как Штирлиц. У Наташи и без меня собеседников хватало. Я лишь иногда вставлял несколько слов.

Дядя Миша, видимо, это подсёк и сделал свой вывод: «А что, если... Чем чёрт не шутит!» Правда, ему отлично было известно, что я встречаюсь с другой девушкой. Он знал, что в наших с ней отношениях много сложного Как-то раз, вечером, войдя в палату и увидев меня лежащим на кровати и смотрящим куда-то в одну точку, он вдруг стукнул своей клюкой об пол и сердито прокричал:

— Да етит твою в горе мать! До каких пор это будет продолжаться?

Дядя Миша, повысивший голос — это было что-то сродни массовой миграции африканских слонов в Северное Приобье. Я, очнувшись от своих мыслей, удивлённо на него уставился:

— Что такое, дядя Миша?

— Ты ещё спрашиваешь, что такое? Лежишь, думаешь, думаешь!.. Я ведь знаю, о ком! О подруге своей! Я понимаю, что там не всё у вас ладно, но... Но ведь нельзя же так! Так ведь и с ума сойти можно!

— Да брось ты, дядя Миша, — махнул я рукой. — Так просто лежу, задумался.

— Ну, вот я и вижу, о ком ты задумался!

Добрая он всё-таки душа, дядя Миша...

Вот с тех пор старик и задумал свести меня с Наташей. Стал поочерёдно обрабатывать нас обоих: меня — пооткровеннее и понастойчивее, её — более умеренно.

Сначала он повадился ходить к Наташе на пост и вести с ней пространные беседы на извечную тему взаимоотношений мужчины и женщины, между делом, как бы случайно, осторожно нахваливая ей меня. Наташа, как и я, тоже почувствовала доверие к деду Михайле, так же рассказывала ему о многом.

Один раз из-за этого случилась комичная история, а нечаянным автором сценария стала Наташа. Она раскладывала больным вечерние таблетки, а дядя Миша настолько увлёк её разговором, что она машинально, видимо, перепутав пачки, всыпала всей девятой палате в пузырьки слабительного! Эффект долго ждать себя не заставил. Как тут не вспомнить стёб из творчества известной тогда панк-группы: «Эй, кто за дверью?.. Выходи в сортир по одному!» Вот только по одному в ту ночь у мужиков из девятой не получалось — больше строем, коллективно... Утром, надсаживаясь от смеха, об этом в курилке рассказывали остальные, счастливо избежавшие нечаянного эксперимента. Жертв диареи было не видать — очевидно, отсыпались после ночной беготни.

Хорошо, что в девятой палате народ был с чувством юмора и не воспринял это происшествие как повод поскандалить. А найдись среди них хоть один, побеги жаловаться зав. отделением — влепили бы девчонке выговор, как пить дать, а то и ещё что похуже. А так — ну, подумаешь, у каждого главную магистраль прополоскало в проточном режиме! Ничего, на пользу. Шлаки тоже надо выводить.

Возвращаясь после очередного разговора с Наташей в палату, дядя Миша принимался за меня, как Кочкарёв за Подколесина:

— Чего ты ждёшь, чего? Видишь, девчонка какая хорошая... Ты подойди к ней, поговори! А то ты, как... Она ведь не такая, как вертихвостки эти... Знаешь, что она мне давеча сказала? Я, говорит, лучше до тридцати лет в девках сидеть буду, но чтобы позволить себе без всяких там чувств — ни-ни! А счас, говорит, и парней-то нормальных почти не осталось. Так что подойди хоть к девке, поговори о том, о сём. А там, глядишь... Вдруг?.. А то ты сидишь сиднем в палате, ждёшь, пока она к тебе зайдёт. Сама она к тебе не зайдёт!

— Дядя Миша, о чём ты? — перебил я. — Если я чего-то и жду, так это не когда Наташка ко мне зайдёт, а когда моя ко мне приедет!

— Твоя когда-а ещё приедет!.. — гнул своё дядя Миша. — А Наташка-то рядом! Вот и соображай!

Ну, прямо пародии на библейские сюжеты! Сначала, понимаешь, Наташка с яблоком... Теперь — этот старый Мефистофель искушает меня в пустыне!

А Мефистофель продолжал шептать мне на ухо:

— Она девка такая: кого попало к себе не подпустит! Ты слушай: тут к ней давеча двое парнишек приходили, где-то её возраста. Я уж потом спросил её, кто они. Она говорит: учились вместе. Дак она ведь их в шею прямо прогнала! Идите, говорит, отсюда, убирайтесь! Прям прогнала их на лестницу и двери за ними захлопнула!

— Во даёт!.. — улыбнулся я.

— Да! Видишь, она какая! И ещё она мне вот чего сказала. Ты только смотри — молчок, это я тебе по секрету. Парень тут один к ней подсыпается. Здешний, городской. А она ни в какую! Уж и гнала его, и по-всякому... А он уж грозится: всё равно, говорит, не добром, так это… ну, силком возьму! Она уж домой с дежурства одна не ходит. Боится. Только с Надеждой Алексеев-ной. Вот, твою мать, привязался же к ней этот прохиндей!..

...Сколько ни старался добряк дядя Миша, но так и не удалось ему свести нас с Наташей. К счастью или к сожалению? Кто может знать? Если бы я был тогда свободен, то, может, и не упрямился бы. Встретить такую девушку, как Наташа, это действительно счастье. Надеюсь, это счастье выпало в жизни не тому «прохиндею», а человеку, который его действительно был достоин.

Когда я выписывался, Наташа дежурила в ночь. Утром она пришла ко мне попрощаться. Вошла в тёмную ещё палату, присела на мою кровать, ласково взяла меня за руку. Простились мы с ней хорошо. Я до сих пор уверен, что она тогда ждала чего-то от меня! Ждала… не прощания!

Не дождалась… Хотя мне самому так и хотелось прижаться к её руке лицом — и не отпускать! Но… нельзя тогда было…

Она тут же упорхнула, как птичка, и ещё несколько секунд я слышал быстро удаляющийся звонкий перестук её каблучков. И всё вокруг показалось таким пустым и серым после её ухода…

Через месяц, уже выйдя на работу, я, бывая в городе, раза три по пути заезжал на своей «Волге» в больницу. Хотел по-дружески повидаться с Наташей, поговорить о том, о сём. Однако мне не везло: я так ни разу не смог попасть на её дежурство. А вскоре совсем уволился с шофёрской должности и в городе стал бывать очень редко.

Когда за мной на машине приехали отец и сестра, дядя Миша спустился со мной на улицу, проводить меня.

С отцом дядя Миша познакомился по-мужицки хорошо и просто. И, пока я укладывал в машину свои вещи, старик всё твердил отцу:

— Береги, береги сына!..

И когда я подошёл к дяде Мише, чтобы проститься, то с изумлением увидел, что он... плачет! Прощаясь, я крепко стиснул его руку. Мы обнялись. Дядя Миша тут же отвернулся и молча, не оборачиваясь, пошёл обратно в корпус.

Отец, поражённый этой сценой, стоял рядом. По дороге домой он расспрашивал меня о деде Михайле, слушал мои рассказы, где смеялся, где сочувственно качал головой.

— Что ж ты адрес-то не взял у старика? — сказал он мне с укоризной. — Свой-то дал, а у него не взял... Старик-то какой хороший, сразу видно.

...С тех пор прошло уже более двух десятков лет. Сейчас дяди Миши, конечно, давно нет в живых. Ему ведь и тогда уже было за семьдесят. И Наташе, где бы она ни была, теперь, как и мне, за сорок. Но до сих пор я помню этих хороших людей, глубоко благодарен им за те частицы добра из их душ, которыми они поделились со мной. Равно как и жалею о том, что когда-то, по недомыслию своему, навсегда потерял их следы.